Pellegrinando - 6

Giubileo 2025

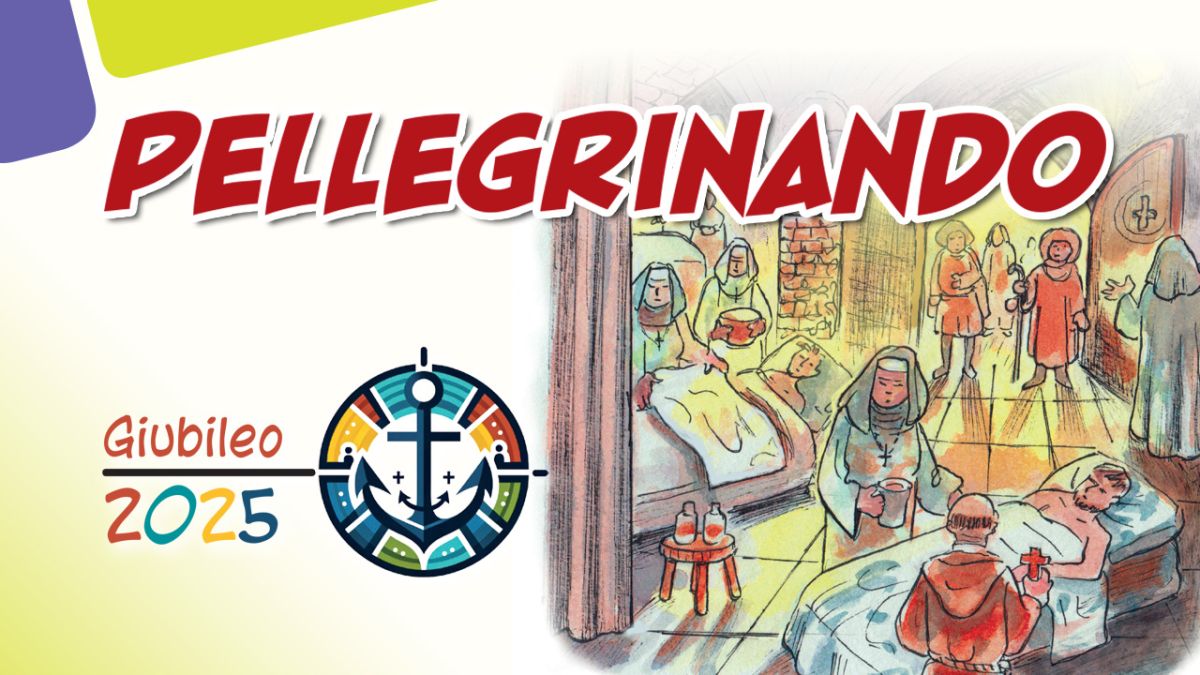

Taverne per ripararsi, per ristorarsi, per riposarsi; monasteri e conventi per accogliere non soltanto con l’intento di rispondere alle necessità materiali, ma anche a quelle spirituali, anzi soprattutto a queste, perché i pellegrini cercavano il perdono dei peccati e la salute spirituale.

Coloro che pensano al Medio Evo come a un’epoca priva di qualsiasi creatività – come potrebbero essere così i secoli in cui sono vissuti Dante, Petrarca, Boccaccio, Cimabue, Giotto, san Francesco, san Domenico, san Tommaso d’Aquino, santa Caterina da Siena…? – non conoscono un’opera, che dura ancora ai nostri giorni: l’ospedale. Non corriamo con la fantasia nelle corsie con medici e infermieri, macchinari complicatissimi, malati in pigiama per i corridoi o su letti speciali con accanto tubi e computer, l’eco delle sirene delle ambulanze, rombi di elicotteri che planano sugli eliporti…, pensiamo a una struttura povera e semplice dalla quale i nostri ospedali sono scaturiti: gli spedali (nome antico). Ebbene sì! Questa struttura, essenziale e insostituibile per la società, è iniziata proprio nel Medioevo grazie a gente generosa, disposta a occuparsi di chiunque avesse avuto bisogno di aiuto, di soccorso e di conforto.

Dove e come

Riflessioni e stimoli per il nostro pellegrinaggio spirituale verso la Porta santa. Il nome, ospedale, che indica un luogo di cura per i malati, deriva dal latino hospes (ospite) e da hospitalia, che erano le stanze destinate agli ospiti. Nel Medio Evo assunse il significato di ospizio, destinato a coloro, in primis ai pellegrini, in difficoltà o malati, i quali o non avevano nessuno che li assistesse, o erano possibili portatori di contagi.

Le città – come si può vedere ora soltanto nei film – erano circondate da mura con porte che, la sera, venivano chiuse per essere riaperte al mattino. Fuori dalle mura, in una costruzione, più o meno grande, spesso con inclusa una chiesa, c’era lo spedale. I medici, gli infermieri, i portantini, i cuochi, gli addetti alle pulizie erano persone di buona volontà, quasi sempre religiosi e religiose; molti di essi, dichiarati poi santi, hanno compiuto gesti e azioni che meritano di essere raccontati, come faremo nel prossimo numero.

In questi spedali non c’erano registri per le presenze e i trattamenti farmaceutici, ma non mancavano i ricoverati per fame e sete, incidentati, feriti di guerra, vittime di briganti e di animali selvatici – per ammansire i lupi non c’era sempre un san Francesco, che passava di là – i colpiti dalla peste o da altre malattie contagiose… Gli spedali erano una provvidenziale e potente testimonianza di carità cristiana. Con il passare del tempo queste strutture, incoraggiate e sostenute da benefattori e dalle autorità civili sono diventate più grandi e complesse, ma fino a non molti anni fa il servizio era svolto prevalentemente e gratuitamente da suore e religiosi. Oggi non è, forse, sbagliato affermare che l’ultimo spedale per pellegrini è la Casa Sollievo della Sofferenza, creata da Padre Pio a San Giovanni Rotondo.

Come venivano curati i malati? Non mancavano rimedi, frutto dell’esperienza e creati con elementi naturali, come quelli delle erboristerie moderne; molto ricercati, oggi, da quelli che vorrebbero riproporre tali prodotti, eliminando antibiotici e vaccini. Da questi veloci cenni, si capisce che, in questi spedali, era necessaria la pratica di tutte le opere di carità, sia materiali sia spirituali. Volendo, comunque, scegliere le più urgenti anche nella nostra epoca possiamo segnalarne tre: visitare i malati, consolare gli afflitti, seppellire i morti.

OPERE DI MISERICORDIA

Visitare i malati

A noi, «ultramoderni e progrediti», non è consentito entrare negli ospedali, se non in orari scomodi, brevi e, spesso, non più di uno alla volta. Per fortuna c’è il cellulare che i malati adoperano perfino davanti all’ingresso della sala operatoria. Visitare in tutti i modi, anche facendosi sentire e vedere tramite WhatsApp, non soltanto negli ospedali, ma pure nelle abitazioni o nelle RSA (Residenze Sanitarie Assistenziali) è segno di misericordia; essere presenti e accanto, semplicemente in silenzio o tenendo la mano della persona, o come si può, è misericordia.

Consolare gli afflitti

Di fronte alla sofferenza spesso non si sa cosa dire, ma farsi sentire vicini a chi ha problemi, di salute fisica o spirituale che siano, anche rimanendo in silenzio o stringendo la mano, è più importante della pasticca. Ed è misericordia.

Seppellire i morti

Negli spedali, come nella vita, non si nascondeva la morte, non la si esorcizzava, la si accompagnava con il conforto e la preghiera. Seppellire i morti con decoro, rispetto, preghiere, vicinanza ai familiari è onorare la vita ed è misericordia. Purtroppo è sempre più forte la tendenza a far morire con l’eutanasia, il suicidio assistito e la mancanza di assistenza, per falsa pietà o per eliminare i problemi connessi, e per risparmiare sulle spese. È severo il monito di papa Francesco: «È necessario accompagnare la vita fino al suo termine naturale, attraverso uno sviluppo più ampio delle cure palliative». Questa è misericordia.